Last Updated on 2025年10月18日 by 渋田貴正

最近、自治体から「空家の相続状況確認のお願い」という文書が届いたというご相談が増えています。これは、登記上の所有者が亡くなったまま長年放置されている空家について、市役所が現在の管理者や相続人を確認するために送付しているものです。

通知書には、対象となる空家の住所や登記情報、倒壊などの危険箇所、アンケート回答の期限などが記載されています。突然このような文書が届くと驚かれる方が多いですが、対応を先延ばしにすると、思わぬ税金負担や管理責任を負う可能性があります。まずは、落ち着いて相続人としてどのような対応をとるかを考えることが重要です。

空家対策特別措置法と通知の背景

空家を放置すると、倒壊や景観悪化などの問題が発生するため、自治体には「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、所有者や相続人に対して調査や通知を行う権限があります。

登記上の所有者が亡くなっている場合、自治体は戸籍をたどって相続人を特定し、通知を送ります。代襲相続(相続人が亡くなっている場合、その子が代わって相続する)や数次相続(手続きを終える前に相続人が亡くなった場合)が重なると、相続人が数十人に及ぶことも珍しくありません。このような場合でも、通知は全員に一斉に送付されます。

相続人がとるべき3つの選択肢

空家を含む不動産を相続した場合、相続人は以下のいずれかの方法を選択します。それぞれに特徴があり、特に負債や維持コストが伴う空家の場合は慎重な判断が必要です。

| 選択肢 | 内容 | 手続き |

| 単純承認 | すべての財産と負債を無条件で引き継ぐ | 特に申立て不要(3か月経過で自動的に承認) |

| 限定承認 | 相続によって得た財産の範囲内で負債も引き継ぐ | 相続人全員で家庭裁判所に申立て |

| 相続放棄 | 一切の財産・負債を引き継がない | 各相続人が個別に家庭裁判所へ申述 |

単純承認とは

単純承認とは、被相続人(亡くなった方)の財産・負債をすべて引き継ぐというものです。特別な手続きは必要なく、相続開始を知ってから3か月以内に何の申立ても行わなければ、自動的に単純承認をしたとみなされます。

この場合、土地や建物といった不動産の相続登記が必要になりますし、他の相続人と遺産分割協議を行って、所有割合や管理責任を決めていく必要があります。固定資産税の納付や老朽化による修繕責任も発生します。空家の場合、管理が行き届かず倒壊の危険があると「特定空家」に指定され、行政代執行や固定資産税の重課といった不利益が生じる可能性もあります。

限定承認とは

限定承認は、相続によって得た財産の範囲内で債務(借金や滞納税など)を引き継ぐ制度です。プラスの財産とマイナスの財産の両方がある場合に有効な方法ですが、相続人全員の合意が必要であり、一人でも反対や手続きの遅れがあると成立しません。

空家のように相続人が数十人にも及ぶケースでは、全員の意思をそろえるのが非常に難しく、現実的には限定承認が選ばれることはほとんどありません。

相続放棄とは

相続放棄は、被相続人の財産・負債の一切を引き継がないという選択肢です。相続放棄を行うには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申述を行い、受理される必要があります。

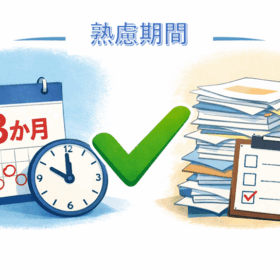

相続放棄を行う場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、各相続人が個別に申述を行います。申述の期限は、相続が開始したことを知った時(多くの場合、通知が届いた日)から3か月以内です。

この期間内に調査や判断ができない場合は、家庭裁判所に「期間伸長の申立て」を行い、期限を延ばすことも可能です。期限を過ぎると単純承認とみなされ、固定資産税の支払いや管理責任を負うことになるため、早めの判断が重要です。

| 選択肢 | メリット | デメリット |

| 単純承認 | ・特別な手続きが不要(3か月経過で自動的に承認) ・プラスの財産をそのまま取得できる |

・固定資産税や修繕費など、負債・維持費も全て引き継ぐ ・相続登記や遺産分割協議が必要 ・空家の場合、特定空家の指定や行政代執行のリスク |

| 限定承認 | ・プラスの財産の範囲内で負債を引き継ぐため、借金が多い場合に有利 ・財産超過分の債務を負わない |

・相続人全員の合意が必要 ・手続きが煩雑で時間もかかる ・相続人が多い場合は実務的に成立しにくい |

| 相続放棄 | ・財産・負債とも一切引き継がない ・将来の税金・修繕費などの負担を避けられる ・他の相続人の動向に関係なく手続可能 |

・相続財産にプラスがある場合も放棄となる ・家庭裁判所への申述が必要 ・申述期限(3か月)を過ぎると放棄できない |

空家のケースでは、土地や建物の価値がほとんどない一方で、固定資産税や老朽化に伴う修繕費、解体費用などの負担が生じることが多く、相続放棄を選択する人が圧倒的に多いのが現実です。

複数の相続人がいても、それぞれが独立して相続放棄の判断可能

相続放棄は、相続人一人ひとりが独立して判断できる手続きです。他の相続人がどうするかにかかわらず、自分だけ放棄することが可能です。

親戚同士の関係性や今後の付き合いを考えて、話し合いながら歩調を合わせることも一つの方法です。しかし、法的には全員でそろえる必要はなく、各人が自分の判断で手続きを進めることができます。

複数の相続人がいたとして、そのうち一部の人だけが相続放棄を行い、他の人が手続きをしなかった場合でも、放棄をした人は空家の管理責任や税負担を負いません。一方、放棄しなかった人には、固定資産税や損害賠償の責任が発生する可能性があります。

相続放棄は、家庭裁判所への申述書作成や戸籍調査など、慣れない方には負担の大きい手続きです。特に相続人が多いケースでは、戸籍の収集だけでも相当な時間と労力がかかります。

当事務所では、空家の相続放棄について、戸籍調査から書類作成・家庭裁判所への申立てまで一括でサポートしています。通知を受け取ってどうすればよいかわからない方は、早めにご相談ください。相続人が多い複雑なケースにも対応可能です。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士

2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。