Last Updated on 2025年10月28日 by 渋田貴正

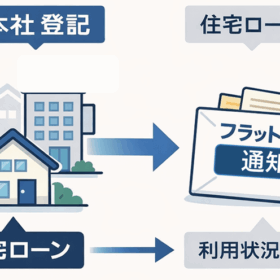

不動産登記法の改正により、遺贈による所有権移転登記の手続きが大きく変わりました。

従来は、遺言執行者と受遺者(遺贈を受ける人)の共同申請によってしか登記を進めることができず、遺言執行者が選任されていない場合や、所在不明・死亡などで協力が得られない場合には、手続きが滞ることが少なくありませんでした。

この不便を解消するため、令和3年の法改正により、受遺者が相続人である場合に限り、単独で登記を申請できる仕組みが導入されました。つまり、遺言書で「長男に自宅を遺贈する」と記載されているようなケースでは、長男が一人で登記申請を行えるようになったということです。

この改正は令和3年4月に成立し、令和5年4月1日施行の不動産登記法(令和3年法律第24号)に基づくものです。相続登記の義務化(令和6年4月施行)と並ぶ重要な改正の一つであり、「所有者不明土地の発生を防ぐ」「相続登記をより迅速に完了させる」ことを目的としています。

登記の負担を軽減し、相続人がスムーズに名義変更を行えるようにすることが、この制度改正の大きな狙いです。

(判決による登記等)

(中略)

|

つまり、相続人が受遺者である場合に限り、遺言執行者の関与なしで登記を進められます。

一方で、相続人以外の第三者への遺贈については、従来どおり遺言執行者と受遺者の共同申請が必要です。これは、登記の真正を担保する観点から、遺贈の有効性を慎重に確認するための制度的な配慮です。

相続人が単独で遺贈登記を申請する場合の添付書類

単独申請が認められるのは、遺言書で相続人に不動産を遺贈する旨が明記されている場合です。

登記申請にあたっては、遺言書を登記原因証明情報として提出します。

これにより、遺言執行者の印鑑証明書や登記書類への実印押印は不要になります。

必要書類は次のとおりです。

- 遺言書(自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認済みのもの)

- 被相続人と受遺者の続柄を示す戸籍(配偶者など、同一戸籍で証明できる場合は1通で可)

- 受遺者である相続人の住民票

- 被相続人の登記上住所と最後の住所をつなぐ書類(住民票の除票や戸籍の附票など)

このように、他の相続人や遺言執行者から書類を取り寄せる必要がなく、手続きが非常にスムーズになります。

とくに、相続人が一人のみの場合や、遺言書で特定の不動産を指定している場合は、登記までの期間が大幅に短縮される傾向があります。

遺贈登記の単独申請と相続登記の違い・登録免許税の取扱い

単独申請が認められても、登記原因はあくまで「遺贈」です。

したがって、登録免許税の税率は相続ではなく遺贈のもの(固定資産評価額の2%)が適用されます。

これに対し、通常の相続登記では0.4%が適用されるため、税額は高くなります。

ただし、受遺者が相続人である場合には、相続税の計算上は「遺贈による取得」も相続財産に含まれるため、税務上の扱いは実質的に相続と変わりません。

つまり、登記手続上は「遺贈」、税務上は「相続財産の取得」として扱われる点に注意が必要です。

相続人が単独で遺贈登記を行う場合も、細かな要件を満たさなければ登記が受理されません。

たとえば、自筆証書遺言を登記原因証明情報として提出する場合は、家庭裁判所で検認を受けた遺言書(またはその謄本)を添付します。

ただし、法務局で保管された自筆証書遺言であれば、検認を経る必要はなく、「遺言書情報証明書」および「遺言書保管事実証明書」を添付することで登記が可能です。

また、登記の申請人は「受遺者である相続人」本人であり、他の相続人や遺言執行者が申請することはできません。登記原因日には被相続人の死亡日を記載します。

さらに、被相続人の登記上の住所と最後の住所が異なる場合には、住民票の除票や戸籍の附票で住所のつながりを証明する必要があります。この点を見落とすと、法務局から補正指示が入り、手続きが滞ることがあります。

遺言書の形式や添付書類の確認、登録免許税の計算など、実務では細かい判断が求められます。

「書類は揃っているはずなのに登記が通らない」「検認や添付書類の扱いが不安」という場合は、早めに専門家にご相談ください。当事務所では、遺言内容の確認から登記申請までワンストップでサポートいたします。

遺言の内容や登記手続の方法によって必要書類や税額が変わることもあります。

「どのように登記すればよいか分からない」「遺言書の内容で登記ができるか不安」という方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

税務と登記の両面から、最適な方法をご案内いたします。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士

2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。