Last Updated on 2026年2月2日 by 渋田貴正

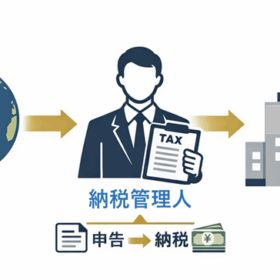

外国で登記された法人に対しても日本で法人税が課税される場合があります。海外で設立された会社が日本と関わりを持った場合に、「日本でどこまで法人税の申告が必要になるのか」をあらかじめ整理することが重要です。外国の会社であっても、日本に関係する取引や日本国内での不動産などの資産があれば、まったく申告不要というわけではありません。

一方で、すべての所得について日本で申告しなければならないわけでもなく、申告が必要な範囲と不要な範囲が法律上きちんと線引きされています。日本の法人税法は、外国法人については国内源泉所得に限って課税するという立場を取っており、実務上の最大のポイントは「その所得が国内源泉所得に該当するのか」「さらに恒久的施設、いわゆるPEがあるといえるのか」という二点に集約されます。

内国法人と外国法人の課税構造の違い

内国法人が全世界所得課税であるのに対し、外国法人は国内源泉所得のみが課税対象となります。ここで重要なのは、「日本に関係があるかどうか」ではなく、「どの所得が国内源泉所得に該当するか」という切り分けです。さらに、平成26年度税制改正以降は、単なる発生地基準ではなく、所得の帰属先を重視する構造に整理されています。このため、PEの有無が法人税の申告義務や計算方法を左右することになります。

| 区分 | 内国法人 | 外国法人 |

|---|---|---|

| 課税の基本構造 | 全世界所得課税 | 国内源泉所得のみ課税 |

| 判断の起点 | 日本法人であること自体 | どの所得が国内源泉所得に該当するか |

| 「日本との関係」の考え方 | 原則として場所は問われない | 単に日本と関係があるだけでは足りない |

| 所得判定の基準 | 包括的(原則すべて対象) | 国内源泉所得6類型への該当性で判断 |

| PE(恒久的施設)の影響 | PE概念は原則問題にならない | PEの有無が申告義務と計算方法を左右 |

恒久的施設(PE)とは何か

外国法人の課税範囲を確定させるうえで、まず重要になってくるのが恒久的施設(PE)という概念です。恒久的施設(PE)とは、外国法人が日本で事業を行うための物理的または人的な拠点を持つ場合に認定される概念です。支店、事務所、工場などが典型例ですが、契約締結権限を持つ代理人が日本にいる場合など、形式的な拠点がなくてもPEと判断されることがあります。一方で、情報収集や広告といった補助的活動にとどまる場合には、PEに該当しないと整理されることもあります。

| PEの類型 | 内容 | 典型例 |

|---|---|---|

| 固定施設PE | 事業を行うための一定の場所を日本国内に有する場合 | 支店、事務所、工場、店舗、倉庫など |

| 建設PE | 建設工事、据付工事などを一定期間以上行う場合 | 建設現場、工事プロジェクト(一定期間超) |

| 代理人PE | 契約締結権限を有する代理人等が日本で継続的に活動する場合 | 日本で契約を締結する代理人、実質的に契約を成立させる者 |

PEは白黒が明確に分かれるものではなく、実態判断が中心になるため、外国法人の税務で最も神経を使う論点の一つです。

| 項目 | PEあり | PEなし |

|---|---|---|

| 法人税の申告義務 | 原則としてあり(PE帰属所得について申告) | 原則なし(源泉課税で完結する場合が多い) |

| 事業所得の扱い | PEに帰属する事業所得は法人税課税 | 日本での事業所得としては課税されない |

| 投資的所得(配当・利子・使用料等) | PEに帰属すれば法人税、帰属しなければ源泉課税 | 原則として源泉徴収のみ |

| 課税計算の考え方 | PEを独立企業とみなして所得を帰属計算 | 帰属計算は不要 |

外国法人の法人税が課税される収入は6パターン

外国法人の法人税を理解するうえでの出発点は、法人税法上の国内源泉所得の6類型です。PEがあるかどうかの判断も、最終的にはこれらのどの類型に該当する所得なのか、そしてPEに帰属するのかという整理に帰着します。全体像を表にすると、次のようになります。

| 区分 | 内容の概要 | PEとの関係 |

|---|---|---|

| ① 恒久的施設(PE)帰属所得 | 日本のPEを通じて行う事業から生じる所得 | PEがあれば法人税申告が必要 |

| ② 国内にある資産の運用・保有による所得 | 配当、利子、使用料などの投資的所得 | 原則PEに帰属しなければ源泉課税のみ |

| ③ 国内にある資産の譲渡による所得 | 不動産や一定の株式等の譲渡益 | 内容により法人税または源泉課税 |

| ④ 人的役務提供事業の対価 | 日本で行う役務提供の報酬 | PEがあれば法人税、なければ源泉課税 |

| ⑤ 国内不動産等の貸付け対価 | 日本の不動産の賃料収入 | PEの有無により課税関係が変わる |

| ⑥ その他その源泉が国内にある所得 | 上記に該当しない国内源泉所得 | 多くは源泉課税で完結 |

外国法人の課税関係を考える際、いきなり「恒久的施設(PE)があるかどうか」を検討しようとすると、多くの方が途中で混乱します。PEは概念として非常に重要ですが、実態判断が中心となるため、最初の入口としては少し難易度が高いのが実情です。実務上は、まずPEを考えるのではなく、「そもそも日本で法人税の申告が必要になる可能性があるのか」を先に整理します。そのための起点になるのが、前述した国内源泉所得6類型です。PE以外の課税関係は比較的分かりやすいです。

具体的には、②から⑥までの国内源泉所得に該当する取引や収益があるかどうかを先に確認します。これらのいずれにも該当しない場合には、原則として日本で法人税の申告が問題になることはありません。この段階で「日本での申告は不要そうだ」という大枠の判断ができます。一方で、②から⑥のいずれかに該当する場合に、初めて「その所得は恒久的施設(PE)に帰属するといえるのか」という検討に進みます。PEの有無は、課税の有無そのものを決めるというよりも、課税される範囲や計算方法を決めるための要素と考えると分かりやすいでしょう。

| ステップ | 検討内容 | この段階で分かること |

|---|---|---|

| STEP1 | 日本との取引や資産があるかを確認する | そもそも日本の税務が関係するかどうか |

| STEP2 | 国内源泉所得6類型(②〜⑥)に該当する収益があるかを確認する | 日本で法人税や源泉課税が問題になる可能性があるか |

| STEP3 | ②〜⑥のいずれにも該当しない場合 | 原則として日本での法人税申告は不要 |

| STEP4 | ②〜⑥のいずれかに該当する場合、恒久的施設(PE)があるかを検討する | 課税が源泉で完結するか、法人税申告が必要かの分岐点 |

| STEP5 | PEがある場合、その所得がPEに帰属するかを整理する | 法人税の課税範囲と計算方法 |

| STEP6 | PEがない場合、源泉徴収のみで課税関係が終了するかを確認する | 申告不要か、例外的に申告が必要か |

このように、外国法人の税務では「まず国内源泉所得に当たるか」「次にPEがあるか」「最後に課税範囲を詰める」という順番で整理するのが、実務的にも安全で分かりやすい考え方です。最初からPEの判断に入らず、段階的に検討することで、必要以上に不安になったり、逆にリスクを見落としたりすることを防ぐことができます。

PEがある外国法人の場合、①のPE帰属所得については日本で法人税の確定申告が必要になります。一方、②から⑥の所得であっても、PEに帰属しない部分については、源泉徴収のみで課税関係が終了するものがあります。逆に、PEがない外国法人であっても、②から⑥の国内源泉所得があれば、源泉徴収や場合によっては法人税申告が問題になります。この点が、「PEがなければ何も考えなくてよい」という誤解が生じやすい理由です。

PEがなくても外国会社の登記が必要なケースもある

外国法人の税務と並んで見落とされがちなのが登記の問題です。確かに、日本に支店や事務所を設けて事業を行う場合には、外国会社の登記が必要になるケースが多いですが、登記が必要となるのはPEがある場合に限られません。例えば、日本に事業拠点を設けず、単に賃貸用の不動産を所有しているだけの外国法人であっても、不動産の所在地を管轄する法務局で外国会社の登記が必要となる場面があります。このように、PE非該当=登記不要とは限らず、税務上の整理と登記上の整理は必ずしも一致しません。ここを混同すると、「税務では問題ないと思っていたが、登記義務違反になっていた」という事態が起こり得ます。

外国法人の法人税は、国内源泉所得6類型とPE判定を軸に整理されますが、実務ではそこに登記、銀行口座、契約実務などが連動してきます。税務だけを見て判断すると片手落ちになりやすく、登記だけを見ても課税関係を見誤ることがあります。外国法人の日本関与は、制度横断型の論点が多く、まさに「部分最適が全体最適にならない」分野と言えます。

外国法人の法人税は、国内源泉所得6類型という骨組みを理解することで、初めて全体像が見えてきます。当事務所では、税理士業務としての外国法人税務の整理だけでなく、司法書士業務としての外国会社の登記や日本での法的整理まで含めて、一体的なサポートを行っています。日本との関係が生じた段階で一度立ち止まり、税務と登記の両面から整理することが、結果として最も安全でコストのかからない選択になります。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士

2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。