Last Updated on 2025年11月3日 by 渋田貴正

株式会社では、事業年度の途中で利益の一部を株主に還元する「中間配当」という制度があります。定款に定めがあり、取締役会設置会社であれば取締役会の決議で中間配当を実施できます。

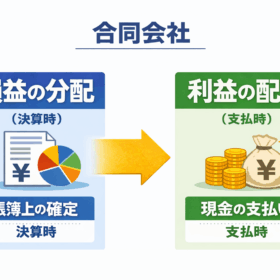

一方、合同会社(LLC)にはこの「中間配当」という制度が法律上明文で規定されていません。そのため、合同会社では株式会社のように「事業年度の途中で剰余金を配当する」という仕組みは存在しない点に注意が必要です。では、合同会社では利益を途中で社員に払い出すことが全くできないのでしょうか。実は、合同会社の制度では「損益の分配」と「利益の配当」という二段階の考え方で整理するのがポイントです。

合同会社の損益分配と利益配当の関係

会社法では、合同会社の利益処理を以下のように規定しています。

| 会社法 (利益の配当)

(社員の損益分配の割合)

|

つまり、まず事業年度が終了し損益が確定すると、会社は各社員に対し出資割合などに応じて損益を「分配」します。この段階では、実際に現金が支払われるわけではなく、帳簿上「各社員ごとの利益剰余金」として計上されるだけです。

つまり、利益を計上しても、それが自動的に社員に配当されたことを意味するものではありません。社員が会社に対して「利益の配当請求」を行うことで初めて、現実に資金の払い出しが行われます。

この仕組みをわかりやすく言えば、合同会社の「損益の分配」は利益を社員別に振り分ける社内の決定であり、「利益の配当」は実際にお金を渡す手続です。

したがって、株式会社の中間配当のように「期の途中で取締役会が決議して支払う」という形式はなく、決算による社員ごとの損益計上後に個別請求により支払う仕組みになっています。

株式会社との比較:分配と払い出しの違い

| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |

| 分配対象 | 株主 | 社員 |

| 中間配当制度 | 定款に定めがあれば可能 | 制度としては存在しない |

| 手続 | 取締役会・株主総会の決議 | 社員の請求・定款に基づく処理 |

| 分配基準 | 原則として株式数 | 定款で自由に定められる(貢献度配分も可) |

| 利益の権利 | 株主は配当決議まで権利なし | 社員は損益確定時に権利が発生。配当は確定している権利に基づくお金の払い出し |

株式会社では、株主総会で配当を決議するまでは株主に具体的な権利は生じません。その他利益剰余金は会社内部に留保され、株主の「潜在的権利」にとどまります。

これに対し、合同会社の利益剰余金は、損益確定時点で各社員ごとに割り当てられ、各社員が自分の持分として具体的な権利を取得します。つまり、会社内部に留保されていても、その利益は各社員に属しているのです。

合同会社には「中間配当」という制度はありませんが、それよりもより柔軟に分配された損益の払戻しを行うことが可能であり、実質的には中間配当と同じようなことが可能となっているということです。

合同会社の出資・払戻しとの関係

社員が出資を行えば、会社全体の資本金または資本剰余金が増加します。逆に社員が退社や持分払戻しを請求した場合には、払戻しのために資本金や資本剰余金を減少させることができますが、それは当該社員の出資に対応する範囲に限定されます。

また、合同会社では「利益剰余金」も社員ごとに管理する必要があります。なぜなら、損益の分配で各社員に計上された利益剰余金は、その社員固有の持分の一部とみなされ、他の社員とは独立して管理されるからです。そのため、決算により利益が確定し、各社員の利益剰余金が計上された時点で、社員はその範囲内で会社に対して利益の配当を請求することができ、会社は、定款で特に制限を設けていない限り、その社員に係る利益剰余金の範囲内で配当請求に応じる必要があります。

このように、会社の内部に留保されている利益であっても、社員ごとに具体的な請求権が発生する点が、株式会社との大きな違いです。

合同会社の配当時の税務や登記の注意点

税務上、合同会社が社員に利益を配当する場合は、個人社員に対して源泉徴収(20.42%)が必要です。法人社員への配当であれば源泉は不要ですが、法人税上の益金計上が必要になります。

また、利益剰余金を超えて配当を行うと「違法配当」となり、社員に返還義務が生じます(会社法628条・629条)。払い出し前には、必ず会社の利益剰余金残高と資金繰りを確認する必要があります。

登記上は、利益配当そのものは登記対象ではありませんが、持分払戻しや社員の退社に伴い資本金を減少させる場合には、登記手続が必要となります。

合同会社で「中間配当のような払い出し」を行いたい場合、実務上は以下のように整理するとスムーズです。

- 定款で、利益配当の時期・方法・割合を明記する。

- 各社員ごとに資本金・資本剰余金・利益剰余金を管理する。

- 利益の確定・社員への通知・配当請求の記録を明確に残す。

- 税務上の源泉処理や会計上の仕訳を正確に行う。

このように、合同会社では「利益の分配」と「配当の払い出し」を区別して管理する必要があります。制度としての中間配当はなくても、実質的には柔軟な利益還元が可能です。

税理士・司法書士の双方の立場から言えば、合同会社の定款設計と利益処理のルールを明確にしておくことが、後々のトラブル防止に直結します。定款変更や払戻し登記、源泉税処理なども一貫してサポート可能です。合同会社の利益分配や中間配当に類する手続でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。貴社の実情に合わせた安全かつ節税効果の高いスキームを一緒に設計いたします。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士

2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。