Last Updated on 2025年8月27日 by 渋田貴正

インターネットを利用したサービスや通信事業を始める際には、「電気通信事業法」に基づいて総務省へ届出を行う必要がある場合があります。電気通信は社会インフラです。法は、その運営を適正・合理的にし、公正な競争を促進し、役務(サービス)の円滑な提供と利用者保護を目的に定められています。また、通信の検閲禁止や通信の秘密の保護という重要な原則も定められています。これらを実効あるものにするため、誰が通信役務を提供しているかを公に把握し、最低限のルール・監督の枠組みを確保する必要があります。そこで「登録(一定規模以上)」と「届出(それ以外)」の参入手続が置かれているというわけです。

この「届出」は事業開始のための重要な手続きであり、行わなければ法令違反となる可能性があります。自社が行おうとしている事業が届出が必要な事業かどうかをしっかりと把握しておく必要があります。

海外で登記された外国会社であっても、日本国内で電気通信事業を行う場合には、この届出が必要となります。また、届出を行う前提として、日本での外国会社の登記を行う必要もあります。

電気通信事業法の届出が必要となる事業とは?

電気通信事業法は「電気通信」とは有線や無線などを用いて他人の通信を媒介することを指すと定義しています。

つまり、インターネット接続サービスやクラウドサービス、SNS、IP電話など、通信の仲介や提供を行うサービスが対象です。

ただし、すべての事業が許可制ではなく、多くは「届出制」です。届出が必要なのは以下のようなケースです。

- インターネット接続事業(ISP)

- データセンター事業

- クラウドサービス提供事業

- メッセージアプリなどの通信プラットフォーム

一方で、自社内だけで完結するシステムや通信は対象外となります。

届出要否の目安一覧

| 具体的なサービス例 | 典型的な提供形態 | 届出要否の目安 | 内容 |

| マンションISP(集合住宅向けインターネット) | 物件内に回線・APを敷設し入居者へ提供 | 要届出 | 不特定多数の入居者に通信役務を提供。 |

| 店舗・宿泊施設のフリーWi-Fi | 来店者へWi-Fi接続を提供 | 要届出 | 無償でも「他人の通信の媒介」に該当。利用規約・本人確認の設計も重要。 |

| 企業向けインターネット接続(小規模ISP) | 法人顧客へ回線+接続提供 | 要届出(規模により登録の検討) | 役務の範囲・加入者数によっては登録対象になり得ます。 |

| クラウドストレージSaaS | 顧客のデータ保管・共有 | 要届出が一般的 | データの送受信を継続的に媒介。機能・契約設計により判断。 |

| メールサービス(独自ドメイン含む) | SMTP/IMAP等の提供 | 要届出 | 他人の通信(メール)を継続的に媒介。 |

| チャット/メッセージングアプリ | ユーザー間メッセージ中継 | 要届出 | エンドユーザー間の通信媒介に該当。 |

| Web会議/音声通話アプリ | 映像・音声のリアルタイム中継 | 要届出 | リアルタイム伝送の媒介。 |

| 050 IP電話/SIPトランク | VoIP番号・中継の提供 | 要届出(規模により登録の検討) | 音声通信の媒介。番号利用・加入者数に注意。 |

| SMS配信プラットフォーム | API等で大量SMS送信 | 要届出 | 他人の通信の送出・中継。発信者情報表示や同意管理も論点。 |

| IoT回線プラットフォーム(SIM/専用APN) | デバイス接続・回線管理 | 要届出(事業規模により登録検討) | 端末間通信の媒介。グローバルSIMやローミング設計も論点。 |

| 監視カメラの遠隔モニタリング | 映像をクラウド経由で配信 | 要届出 | 利用者端末へ映像伝送を媒介。 |

| テレメトリ/センサー監視SaaS | データ収集・通知 | 要届出が一般的 | 裏側で常時通信を媒介。 |

| CDN/プロキシ/リバースプロキシ | コンテンツ配信の中継 | 要届出が一般的 | 転送・中継機能を役務として提供。 |

| VPNサービス(第三者向け) | 会員にVPNトンネル提供 | 要届出 | 通信路の提供=媒介。 |

| 企業内専用VPN(自社社員のみ) | 自社内限定利用 | 原則不要 | 不特定の第三者に対する役務提供でなければ事業に該当しにくい。 |

| データセンター(コロケーションのみ) | 電源・ラックの賃貸のみ | 原則不要 | 通信役務を提供しない限り届出不要。回線提供が入ると要届出に転じ得る。 |

| CDN等を自社コンテンツの配信だけに利用 | 自社の動画/記事のみを配信 | 原則不要 | 「他人の通信の媒介」でなく、自社コンテンツ提供はコンテンツ提供者の立場。 |

| ECサイト/自社HP(閲覧のみ) | 情報提供・受注フォーム | 原則不要 | 通信ネットワークは使うが、通信役務の提供ではない。 |

| マッチングプラットフォーム(アプリ内DMあり) | 売り手買い手のやり取り中継 | 要届出 | プラットフォーム内メッセージは通信媒介にあたるのが通常。 |

| クローズドコミュニティSaaS(外部顧客へ提供) | 顧客組織内の連絡網 | 要届出が一般的 | 提供先が「他人」であり、当該組織内の通信を媒介。 |

| 施設向けVOD/館内放送をIP配信 | 施設内端末へ配信 | 要届出の可能性 | 提供形態・契約による。単純放映のみなら境界。 |

| フリマ/オークションの取引連絡機能 | 取引メッセージの中継 | 要届出 | 取引当事者間の通信媒介。 |

| SIMの再販のみ(通信役務は別事業者) | カード販売だけ | 形態により判断 | 契約主体・請求・サポートが誰かで判定が分かれます。 |

| エッジコンピューティング基盤 | 中継+最適ルーティング | 要届出が一般的 | ルーティング/中継を役務として提供。 |

| 社内チャットを自社でのみ運用 | 自社従業員のみ | 原則不要 | 第三者への役務提供がないケース。 |

境界になりやすいケースのチェックポイント

- 「コンテンツ提供」か「通信役務」か

自社で作成した動画・記事等を配るだけなら通常はコンテンツ提供者で届出不要です。一方、利用者同士のやり取りや顧客データの送受信そのものを成立させる役務は「通信の媒介」に該当し、届出が必要になります(電気通信事業法2条・9条)。 - 「社内限定」か「第三者提供」か

自社の従業員だけが使う閉じた連絡網は原則対象外ですが、顧客や会員など第三者へ提供する時点で事業性が生じます。 - 「設備の場所貸し」か「通信機能の提供」か

データセンターのラック貸しのみは通常届出不要。ただし回線引き込み・帯域販売・中継まで役務に含めると届出対象に転じます。 - SIM/回線の契約主体

回線契約の名義や課金・サポート窓口が誰かで「通信役務の提供主体」が決まり、届出・登録の要否が変わります。契約図面の整理が重要です。

例えば、ある企業がクラウド型のデータ共有サービスを始めました。

当初は社内利用を想定していましたが、外部の顧客にも提供することとなり、結果的に「他人の通信を媒介する事業」にあたりました。この場合、電気通信事業法の届出が必要となり、後から行政書士に依頼して手続きを行いました。

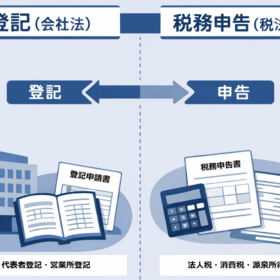

電気通信事業の届出と登録の違い

電気通信事業には「登録」と「届出」があり、規模や内容によって区分されます。

| 区分 | 内容 |

| 登録制 | 利用者保護のため特に重要な役割を担う事業者(例:携帯電話キャリア、大規模ISP) |

| 届出制 | 登録事業以外の一般的な電気通信事業者 |

多くの中小企業やスタートアップが行うのは「届出制」に該当します。

電気通信事業の届出の流れと必要書類

届出の流れは次のとおりです。

- 事業計画の確認

事業内容が電気通信事業に当たるかどうかを確認します。 - 届出書の作成

事業者の名称・所在地・代表者名・事業内容などを記載します。 - 添付書類の準備

定款や登記事項証明書、サービス概要資料などが必要です。 - 総務省への提出

提出先は本社所在地を管轄する総合通信局です。郵送・持参・電子申請が可能です。 - 受理通知の受領

受理されると事業を開始できます。

届出を行わずに事業を開始した場合、以下のようなリスクがあります。

- 行政指導や業務停止命令を受ける可能性(電気通信事業法第29条)

- 信用失墜による取引先や利用者からの不信感

- 契約や融資手続きで不利になる

特に最近はクラウドサービスやアプリ事業が増えているため、知らない間に「電気通信事業」に該当しているケースも少なくありません。

電気通信事業法の届出は、事業内容の判定や書類作成が複雑で、慣れていない方にとっては大きな負担となります。

行政書士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

- 事業が届出対象かどうかの法的判定

- 書類の作成・提出の代行

- 総務省とのやり取りのサポート

- 将来的な法改正や実務対応へのアドバイス

専門家がサポートすることで、安心して事業を開始できるのです。

電気通信事業の届出は、事業の第一歩として欠かせない重要な手続きです。

「自分の事業が届出対象か分からない」「書類作成が不安」と感じる方は、行政書士にご相談ください。

当事務所では、税理士・司法書士としての経験に加え、行政書士としての知識を活かし、登記や税務との総合的なサポートも可能です。

安心して事業を進められるよう、全力でサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士

2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。