Last Updated on 2025年10月24日 by 渋田貴正

会社を買収するとき、「この会社は赤字を繰り越しているから税金を減らせるかも」と考える方も多いです。

たしかに、赤字を利益と相殺できれば法人税の負担を軽くできそうに思えます。

しかし、実際には「他の者による支配関係(特定支配関係)」が生じた場合には、

過去の欠損金を使えなくなるケースがあり、注意が必要です。

欠損金の繰越控除が制限される?

会社が赤字になった場合、その赤字(欠損金)を将来の利益から差し引くことができます。

これを「欠損金の繰越控除」といいます。

たとえば、前期に300万円の赤字、今期に400万円の黒字が出た場合、

実際に課税されるのは「400万円−300万円=100万円」となり、税金を減らすことができます。

この制度は「同じ会社が同じ事業を継続していること」が前提です。

そのため、買収によって支配関係や事業内容が大きく変わると、繰越控除が認められなくなる場合があります。

つまり、「損失買収(赤字を買って節税する行為)」を防ぐために一定のケースで欠損金の繰越控除が制限されるということです。

特定支配関係が生じた後に行うとNGになる行為とは?

他の会社や個人などが、ある会社の発行済株式の50%超を持つようになった状態を「特定支配関係」といいます。

つまり、会社の実質的な支配者が変わった状態です。

赤字を抱えた会社がこうした支配関係の変化を経ると、過去の赤字をそのまま節税に使うことを防ぐため、欠損金の繰越が制限されることがあります。

以下のような行為を、支配関係が生じた日(特定支配日)から5年以内に行った場合、過去の欠損金は繰越控除できなくなります。

特定支配関係成立後に制限されるケース

| 条件(特定支配日から5年以内に行った場合) | 税務上の取扱い | 具体的なケース例 |

| 旧事業(支配関係が生じる前に行っていた事業)をすべて廃止した | 過去の欠損金は繰越控除できない | 例:赤字の印刷会社を買収後、印刷業を完全にやめ、まったく別のIT事業に転換した場合 |

| 旧事業の規模の5倍を超える資金を借入・出資などで投入した | 繰越欠損金の控除ができない | 例:赤字の飲食店を買収後、旧店舗を閉鎖して、5倍以上の資金で全国チェーン展開を始めた場合 |

| 旧事業を休業中にしていた会社を買収後、新たに事業を開始した | 繰越欠損金の控除ができない | 例:数年間休眠していた不動産会社を買収後、ITスタートアップ事業を新規に始めた場合 |

| 主要役員の交代や従業員の大幅入れ替えなど、事業実態が大きく変化した | 税務上、旧事業の継続性が否定される可能性がある | 例:赤字の製造業を買収後、役員全員と従業員の8割を入れ替え、別業種の生産ラインを立ち上げた場合 |

なぜ欠損金の繰越控除に制限があるのか?

欠損金の繰越控除は、本来、その会社が一時的に業績が悪化したとしても、同じ事業を継続して再建を目指す際に、過去の赤字を活かして税負担を軽くできるようにする制度です。つまり、「過去に苦労して出した損失を、将来の利益で取り戻すチャンスを与える」という、企業再生を支援するための仕組みといえます。

ところが、制度ができた当初、この趣旨を逆手に取るような取引が行われるようになりました。すなわち、赤字を抱えて税務上多額の欠損金を持つ会社を、全く別の事業者が買収し、旧事業をすべてやめて利益の出る新事業を立ち上げ、あたかも「自分たちの赤字」であるかのようにその欠損金を税金の相殺に使う、いわゆる「損失会社買収スキーム」です。

こうした行為が広がると、実際に努力して事業を立て直している企業との税負担に不公平が生じてしまいます。そこで税法は、

-

支配関係が変わった場合

-

旧事業を廃止した場合

-

大規模な資金を投入して全く別の事業を始めた場合

には、「事業の継続性がない」とみなし、過去の欠損金を使って税金を減らすことを禁止しました。

このようにして、制度本来の趣旨を守りつつ、節税目的の買収を防ぐ仕組みが整えられたのです。

旧事業を継続した場合

B社は赤字2000万円を抱えており、C社が株式の55%を取得しました。

買収後も印刷業をそのまま継続し、役員や従業員もそのまま残っています。

→ この場合、旧事業の継続性が認められるため、繰越欠損金を活用できる可能性があります。

節税効果が得られ、「得な買収」といえます。

旧事業を廃止し別業種を始めた場合

D社(赤字3000万円の飲食業)をE社が買収し、飲食業をやめてIT事業に転換。

さらに5倍以上の資金を借入して拡大。

→ このケースでは「旧事業廃止+大規模投資」で制限対象に該当します。

過去の赤字は使えず、節税メリットはありません。

赤字会社の買収前に確認すべきチェックポイント

買収の前に、次のような点を丁寧に確認しておくことが、赤字を正しく活用できるかどうかを見極めるうえで非常に重要です。

まず、「青色申告を継続しているか」を確認します。青色申告をしていない法人や、申告の中断がある法人は、そもそも欠損金の繰越控除の対象外となるため、赤字を引き継いでも意味がありません。必ず直近数年分の法人税申告書や決算書を確認する必要があります。

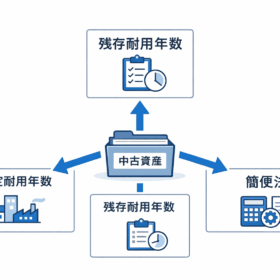

次に、「欠損金の発生年度と金額」です。繰越できる期間は原則10年以内に限定されており、古い赤字はすでに繰越控除の対象外になっている可能性があります。また、欠損金の金額が会計上と税務上で一致しているかもチェックが必要です。

さらに、「株式取得割合(50%超か)」を確認します。過半数を超えて支配関係が生じると、特定支配関係に該当して繰越制限の対象となる可能性があるためです。

また、「旧事業の継続予定か廃止予定か」も大きな判断材料です。旧事業をそのまま継続すれば制度の趣旨に沿いますが、廃止して新事業を行う場合は制限対象となり得ます。

加えて、「新規借入や投資の規模」が旧事業の5倍を超えないか、「役員や従業員の入れ替え」が大幅でないかも確認すべきポイントです。これらの条件を総合的に検討することで、買収後に本当に欠損金を活用できるのか、あるいは税務上否認されるおそれがあるのかを判断できます。

このように、税務・登記・組織体制の三つの観点から事前に精査しておくことが、後のトラブルを防ぐ最も確実な方法です。

支配関係の変更は、登記・議事録・株主名簿の管理にも影響します。

税務と登記の双方を理解していなければ、繰越欠損金を使えないまま後から否認されるリスクもあります。

当事務所では、税理士と司法書士の両面から、買収スキームの設計・登記・税務確認まで一括サポートを行っています。

「赤字を抱えた会社の買収を検討しているが、節税面で不安がある」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士

2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。