Last Updated on 2025年11月16日 by 渋田貴正

会社の事業を一時的にストップし、「休眠」状態にするケースは少なくありません。

例えば、事業が一段落して活動を止める場合や、代表者が海外赴任や体調不良などで一時的に会社を休ませるケースがあります。

また、解散や清算の手続きには登録免許税や専門家報酬などのコストがかかるため、それを避ける目的で休眠という選択をする会社も多くあります。とくに小規模会社では、清算までは踏み切らず、形式的には会社を残したまま活動を停止する、という対応がよく見られます。

このとき、「休眠中だから決算や法人税申告はしなくてもいいのでは?」と考える方も多いのではないでしょうか。

しかし結論から言うと、会社を休眠させても法人税の申告は「毎年」必要です。たとえ売上がゼロだったり赤字であっても、申告義務はなくなりません。これは会社という法人格が存続している限り、税法上「内国法人」として扱われるためです。

| 法人税法 (確定申告) 第74条 内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。(後略) |

休眠会社でも決算・法人税申告が必要な理由

法人税法では、会社は毎事業年度ごとに所得金額を計算し、法人税申告書を提出しなければならないと定められています。これは黒字でも赤字でも同じです。

事業活動を停止していても、以下のような理由から申告義務は残ります。

- 法人は登記上、解散していないため存続している

- 銀行預金の利息など、わずかでも収入が発生する可能性がある

- 税務署は活動の有無にかかわらず、決算書・申告書の提出を前提としている

申告を怠ると、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されることもあります。

よく「税務署に休眠届を出せば申告は免除される」と誤解されますが、これは正確ではありません。

そもそも「休眠」という税法上の制度は存在しません。「休眠したら申告義務を免除する」という規定はないのです。

法人は、設立登記によって法的に成立し、「会社ならば営利」のように、その法人形態ごとの目的に沿った行為を行うための存在として法的に人格を与えられて存続し続けます。

事業活動を実質的に行っていなくても、解散・清算の登記をしない限り、その法人格は維持されます。

法人格が存続している限り、税法上も「内国法人」として毎事業年度の申告義務が課され続けるというのが基本的な考え方です。

目的に沿った活動ができないなら、そもそも法的に与えた人格を消滅させる解散・清算をしてください、というのが税法上のスタンスです。

したがって、税務署に「事業を休止した」と知らせても、それはあくまで実態を伝える「参考情報」にすぎず、法的な効果はありません。

税務署にとっては、休眠か否かは申告義務の有無に影響しないのです。

「休眠の届を出したのに、毎年税務署から法人税申告の提出依頼が届くのはおかしい」といったことを言われることもありますが、上記のように申告義務が免除されない以上、税務署が通知を送るのは当然のことといえます。

休眠届を提出する実務的な意味

それでは休眠届にはまったく意味がないかというと、そうではありません。

税務署と合わせて都道府県事務所や市町村に「事業を休止した」旨を届け出ておくと、以下のような実務上のメリットがある場合があります。

- 税務調査や資料提出依頼の頻度が減る

- 郵送される書類が減る

- 地方税(均等割など)の通知先の整理ができる

つまり、申告義務を免除する効果はないが、事務的な負担を軽くする効果はある、という位置づけです。

また、いわゆる「休眠」を機会に会社として加入している社会保険を喪失(全喪)させる場合に、解散清算をしないなら税務署などに提出した休眠届の控えを年金事務所や健康保険組合に求められることがあります。このためにも、休眠届は形式的に出しておく意味があります。

登記上の注意点:みなし解散制度

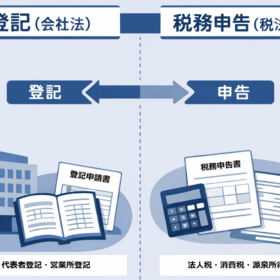

税務上の「休眠」と、登記上の「休眠(みなし解散)」は全く別物です。

「休眠」という言葉が唯一法的に出てくるのがこの会社法の部分です。

ここでいう「登記上の休眠」とは、会社が「休眠します」と宣言する「行為」を指すのではなく、12年間一度も登記申請をしていないという「状態」を意味します。

会社が最後の登記から12年経過すると、法務局は休眠会社とみなし、職権で解散登記(みなし解散)を行うことになっています。

つまり、これは会社が主体的に「休眠する」と届け出る制度ではなく、登記手続を長年行っていない結果として発生する法的処分です。

たとえば、休眠中に役員変更登記や本店移転登記などを一切行わずに放置していると、12年後に法務局から「まだ会社を続けますか?」という通知が届きます。

この通知から2か月以内に何の登記申請もしなければ、法務局が職権で解散登記を行います。

一度みなし解散されると、事業を再開するには「会社継続の登記」という別途の手続きと登録免許税が必要です。

休眠会社の法人税申告と個人事業主の確定申告の違い

同じ「活動していない」状態でも、法人と個人事業主では税務上の扱いが大きく異なります。

| 会社(法人) | 個人事業主 | |

| 申告義務 | 毎年、決算と法人税申告が必要(ゼロ申告含む) | 所得が0または赤字または20万円以下なら申告不要のケースあり |

| 事業休止届 | 税務署に異動届提出(法的効果なし) | 廃業届を出さず休止すれば、多くの場合申告不要 |

| 登記 | 登記義務あり。放置するとみなし解散の対象 | 登記制度なし。休眠による登記リスクなし |

個人事業主の場合、所得が20万円以下の年などは確定申告を省略できることがあります(給与所得者の「20万円ルール」など)。

一方で、会社は赤字でも売上ゼロでも申告義務があり、この点が非常に大きな違いです。

個人で所得がなくても確定申告しなければならないみたいな条文だと、無職の人なども確定申告が必要になり、税務署は大変なことになります。ただし、法人にはそんな例外規定はなく、登記がある以上申告義務は所得の有無にかかわらず必要ということです。

休眠後に事業を再開する場合

休眠した会社を再び動かすことも可能です。

その場合は、税務署や都道府県税事務所に事業開始届(異動届)を提出し、事業年度や消費税の課税区分を再設定します。

また、登記上「みなし解散」されていないかを確認し、必要であれば「会社継続の登記」を行う必要があります。

休眠中の申告や登記が適切に行われていないと、再開時に余計なコストや手間がかかることがあるため注意が必要です。

- 解散・清算までは考えていないが、しばらく事業を止めたい

- 休眠中の法人税申告を簡潔に済ませたい

- 登記を長年しておらず、みなし解散の通知が届いた

- 事業再開を検討しているが、税務と登記の整理が必要

当事務所では、税務と登記の両面から会社の休眠・再開をトータルでサポートしています。

手続きを誤ると余計な税金や登記費用がかかることもありますので、早めのご相談をおすすめします。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士

2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。