Last Updated on 2025年9月22日 by 渋田貴正

相続税の基礎控除とは、相続財産から一定額を差し引き、相続税の課税対象を軽減する仕組みです。

計算式は以下の通りです。

3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

例えば、配偶者と子ども2人が相続人なら、法定相続人は3名なので基礎控除額は 4,800万円。この範囲までは相続税がかかりません。

では、相続人の中に「非居住者」や「外国籍の人」がいる場合、この人数は加えられるのでしょうか。

所得税における「居住者/非居住者」の定義

まず、税法一般での基本概念を整理しましょう。

所得税法では「居住者/非居住者」を次のように定義しています。

| 区分 | 定義 | 判断基準 |

| 居住者 | 日本国内に住所を有する者、または引き続き1年以上居所を有する者 | – 住所=生活の本拠。家族や職業、資産の所在地で判断 – 居所=住所ほど強くないが、一定期間継続して住んでいる場所。1年以上で居住者扱い |

| 非居住者 | 居住者以外の個人 | 日本国内に住所も居所もなく、1年以上継続して住んでいない |

「1年以上」の意味

「居所」に基づき居住者と認めるかどうかは、所得税法に「引き続き1年以上居所を有する者」と規定されています。

これは、観光や短期研修の滞在者を居住者扱いにしないための線引きであり、課税実務上の便宜基準として設けられています。

ここでの「引き続き1年以上」とは、課税判定時点において、過去をさかのぼって1年以上日本に居所が続いている ということを意味しています。

相続税における「無制限納税義務者」と「制限納税義務者」

相続税では、「居住者/非居住者」だけでなく、課税財産の範囲を確定するために 無制限納税義務者/制限納税義務者 という区分が設けられています。

- 無制限納税義務者:国内外のすべての財産に相続税がかかる人。相続人が日本に住所を持つ場合や、過去10年以内に住所があった日本国籍者などが該当。

- 制限納税義務者:日本国内の財産にのみ課税される人。海外に住む相続人で、無制限納税義務者の要件に当たらない場合がこれに当たります。

つまり、相続税では「課税範囲」を決めるための独自の概念が使われているのです。民法上の非居住者などの概念とは全く別の独自概念ですので混同しないようにしましょう。

事例1:国内居住者のみ

被相続人:父

相続人:母と子ども2人(全員日本居住)

基礎控除:3,000万円+600万円×3人=4,800万円

課税範囲:全財産(国内外)

事例2:子どもの1人がアメリカ在住

被相続人:父

相続人:母(日本居住)、子A(日本居住)、子B(米国在住・非居住者)

基礎控除:4,800万円(子Bも人数に含む)

課税範囲:母・子A → 全財産、子B → 日本国内の財産のみ

相続税の基礎控除の人数に非居住者や外国籍の人は含まれる?

ここで混同しやすいのが、「課税範囲を決める無制限納税義務者の区分」と「基礎控除の人数計算」です。

- 基礎控除の人数は、あくまで 民法上の法定相続人の数 で決まります。

- 相続人が非居住者であっても、外国籍であっても、法定相続人であれば人数に含めます。

つまり、居住地や国籍は基礎控除の人数には影響しない という点が重要です。

所得税の「非居住者」と相続税の「無制限納税義務者」の違い

両者の違いを整理すると次の通りです。

| 区分 | 法的根拠 | 判定基準 | 主な役割 |

| 所得税法上の非居住者 | 所得税法 | 住所または1年以上の居所の有無 | 所得税の課税対象を決める |

| 相続税法上の無制限納税義務者 | 相続税法 | 被相続人・相続人の住所、国籍、過去10年の住所歴 | 相続税で課税される財産の範囲を決める |

| 基礎控除の人数 | 相続税法 | 民法上の法定相続人かどうか | 居住地・国籍に関係なく人数に含まれる |

このように、定義も目的も異なる概念を混同しないことが大切です。

実務での注意点

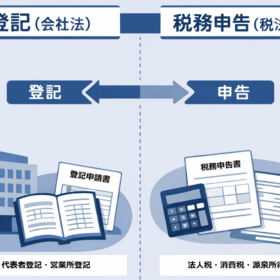

非居住者や外国籍の相続人がいる場合、基礎控除の人数計算は単純ですが、実際の申告・登記にはさまざまな注意点があります。

- 納税管理人の届出

非居住者が相続税の納税義務を負う場合、日本に「納税管理人」を選任して税務署に届け出なければなりません。届出を怠ると申告や納税ができず、期限後申告のリスクもあります。

- 不動産登記の住所証明

非居住者は日本の印鑑証明書を持たないため、大使館や領事館で発行される署名証明書や住所証明書を準備する必要があります。現地の公証役場で認証を受けてから日本の領事館で追加認証を受ける流れになることも多く、時間を要します。

- 遺産分割協議書への署名

相続人全員の署名押印が必要な遺産分割協議書も、非居住者が関わると現地での公証・認証が必要になります。国ごとに手続きや書式が異なるため、慣れていないとやり直しになることも少なくありません。

- 国外財産の評価

非居住者が「無制限納税義務者」と判定された場合は国外財産も課税対象となります。海外の不動産や金融資産を正しく評価し、円換算して申告する必要があり、専門的知識が求められます。

- 相続税申告の期限

相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。非居住者がいる場合、書類収集や認証に時間がかかるため、国内相続人だけの場合よりも余裕を持って準備することが不可欠です。

非居住者や外国籍の相続人がいる場合、基礎控除の人数計算はシンプルですが、課税範囲の判断や手続きは非常に複雑です。納税管理人の届出、国外財産の評価、大使館での書類取得など、専門知識がなければ対応が難しい局面が多々あります。

当事務所では、税理士・司法書士が連携し、相続税申告と不動産登記をワンストップでサポートいたします。海外に住むご家族がいる相続でも安心してご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士

2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。

時課税-280x280.png)